“草枯金风疾,霜沾火不燃。战士们!热忱踏破兴安万重山。朔风怒吼,大雪飞扬,征马踟蹰,冷气侵人夜难眠……”

这是1938年陈雷在东北抗联队伍中,为鼓舞战斗士气,与李兆麟、于天放等人共同创作的《露营之歌》。

1938年3月至1942年5月,陈雷任东北抗联第六军和第三路军政治部组织科科长、宣传科科长、六军二师政治部负责人、游击队队长。

1942年5月至1945年9月任苏联国际红军八十八旅三营六连副连长、一营党支部宣传委员、政治教员。

陈雷接受马列主义和爱国主义等进步思想比较早,勇于追求真理、敢于探索,为了中国人民的民主自由及中华民族的复兴强盛而毅然弃笔从戎。

1933年,他在学校时就开始参加抗日活动,走上了革命道路。在佳木斯做地下工作期间,他与同志们一起不顾日伪白色恐怖,冒着生命危险为抗联部队购买运送武器弹药、医疗用品、传递情报文件。参与开辟黑河、嫩江、德都、五大连池等抗日根据地。跟随东北抗联总司令赵尚志开展下江游击战争。奉命在苏联伯力地区创建北野营。

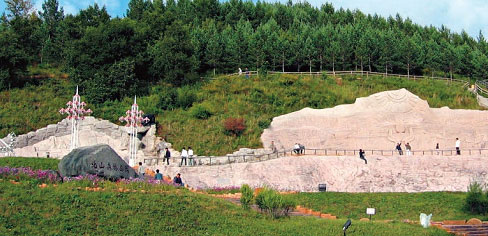

不久,陈雷返回东北进行游击战争。他以宣传科科长身份负责抗联三支队宣传、政治工作,在呼玛、塔河、甘河、阿荣旗等地区战斗,开辟大兴安岭根据地。

战斗中,陈雷“沉着冷静,英勇顽强,出生入死,多次负重伤”,这是战友们的评价。

1941年下半年,抗联三支队在王明贵、王钧、陈雷的带领下,深入大兴安岭开展游击战。他们在呼玛等地横扫日伪金矿的节节胜利,使日伪统治者日夜不得安宁,恼羞成怒,派出大批讨伐队日夜寻找三支队的踪迹。

1942年2月10日,三支队在呼玛余庆老沟遭到日本铃木“讨伐”队的袭击。为了甩掉追赶的敌人,并避免遭到敌人的大规模围击,三支队决定翻越伊勒呼里山返回嫩江平原。

第二天清晨,三支队130多人在支队长王明贵、宣传科长陈雷的带领下,在山顶未作停留,随即从南坡下山,向东南方向行进。

时近中午,过了一条刚刚有点解冻的小河,登上了东崖山坡。绕过山坡,看到南北两座山峰,东面是山口,从山口出去是库楚河边的一片大草甸子,约三四里宽,河边长有一簇簇南北走向的柳树毛子。再往东便是一座横亘南北的大山挡住了去路。

支队长一边观察地形,一边和陈雷说:“南北两峰是制高点,只要控制住,进退可以自如。山坳里的草地还可以放马。我们必须占领南北两峰!”陈雷听后点头赞同。

一上午的行军,将士们感到很疲惫,马放草甸人歇息……

就在这时,宁静的山野间突然响起枪声。去往北山的士兵还没有到位便中弹倒下。这才意识到中了埋伏。战士们在王明贵、陈雷的带领下,各个英勇顽强,连续打退敌人数次冲锋,使敌人一直没有冲下山来。但敌人占据了有利地形,导致三支队伤亡惨重。

三支队支队长王明贵在回忆录中写道:大兴安岭库楚河战斗中,陈雷同志的左手负重伤,血管被打断,鲜血溅出一尺多高,伤势十分严重,我急忙从怀里掏出急救药包,大家一起动手把绷带撕成条,用削干净的树条顶着纱布往断开的血管里塞,并将剩余的纱布叠了几层压在断裂的血管上,血终于止住了。陈雷同志忍着疼痛,一声不吭,表现出革命者不怕流血牺牲的顽强意志。这已是他第三次负伤了。

为了团结少数民族共同抗日,陈雷尊重鄂伦春族的风俗习惯,与盖山等人结拜为抗日救国的结义兄弟,部分鄂伦春族青年猎民纷纷参加抗联队伍,盖山的女儿占柱梅也成为抗日积极分子。在盖山等鄂伦春群众的帮助下,三支队多次袭击日军伐木公司和伪警察所,解救出大批劳工加入抗联队伍,使日寇惶恐不安。

陈雷经历的大小战斗有300余次,他们袭击守卫在车站、粮库、车库、林场、金矿、军马场、商行等地的日伪军,缴获大量军用物资,并将部分物资分给了百姓。抗联战士给日寇以沉重的打击,有力地牵制了日军南下和进攻苏联的企图。抗联三支队英勇、顽强,被日伪当局称为“最顽固、最活跃的匪团”。

当年,库楚河一战抗联三支队损失惨重,冲出敌人重重包围仅剩11名指战员。支队长王明贵与陈雷同志召集临时会议决定为保存革命力量,再次翻越伊勒呼里山去苏联。抗联三支队经南瓮河、二道盘查多次战斗,于1942年2月26日凌晨从旺哈达经画山进入苏联境内。这时抗联三支队只有指战员11人,其中8名是伤员。

在前苏联东北抗联教导旅,陈雷疗伤、学习、训练,在苏联教官严格的培训下,进一步提高了政治、军事素质,为配合苏军解放东北、推翻伪满洲国、打垮日本侵略军、建立新政权积蓄了力量。三年后,陈雷随教导旅和苏联红军一道参加了解放东北战斗。

抗战的艰难岁月中,陈雷创作了大量诗词和歌词。1938年5月,他用古曲《落花》的曲调填词写下了著名的革命历史歌曲《露营之歌》的第一段,这首歌曲曾广为传唱,极大地鼓舞了抗联指战员的革命斗志。