“农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的。”上世纪六七十年代,党中央的号召让近60000名知识青年来到莽莽林海,与林区的开发建设者们一起,战严寒、斗冰雪,共同铸就了“突破高寒禁区”的大兴安岭精神。半个世纪即将过去,知青的那段历史虽已远去,但是他们的故事仍在兴安大地广为流传,他们创造的大兴安岭精神,激励着一代又一代的兴安儿女为建设家乡勇往直前……

那些年知青“霸占”了大兴安岭每个角落本报记者王玉梅

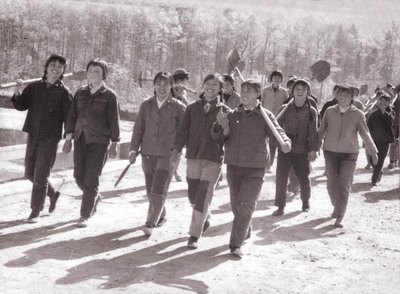

上世纪六七十年代,大批知青的陆续涌入,可以说是给大兴安岭带来了翻天覆地的变化。在开发建设大兴安岭初期,知青的到来无疑是对人力上一个巨大的补充。虽然他们中间大多数人还都是稚气未消的学生娃,然而胸中那股神圣的使命感,让他们迅速成长起来,逐步适应了日常的生产生活,他们几乎触及了开发建设时期的所有工种。在自然环境极为恶劣、生活条件极为艰苦的情况下,他们爬冰卧雪、风餐露宿、伐木运材、铺路架桥,用顽强的精神和惊人的力量战胜了难以想象的艰难困苦,用青春的激情点燃了沉睡千年的莽莽林海,用艰辛的汗水创造了一个又一个人间奇迹。以女知青为主体的女子架桥连和女子采伐连巾帼不让须眉,创造了中国林业发展史上绝无仅有的英雄壮举,周总理称这群巾帼女将是“不穿军装的解放军”。女子架桥连和女子采伐连每个人发出的光辉聚在一起让她们的集体成为闻名全国的先进单位,众多新闻媒体和宣传部门纷纷找上门。尽管时代的风云变幻让她们连随着知识青年大批返城的热潮而定格于历史,但她们的感人事迹和辉煌业绩仍旧被人们所传颂,她们的精神已然成为兴安岭上一道永不褪色的彩虹。

除此之外,知青的到来为林区带来了大都市的文化气息。知青们为深山老林带来了新的文化、新的观念和新的思维方式。有一位在呼中奋斗过的知青曾经笑称:“那些年,呼中人民的文化娱乐生活几乎是和上海同步的。”因为有了知青,林区的百姓才知道原来衣服的颜色可以更加鲜艳;也是因为有了知青,很多林区百姓才有了饭前洗手、饭后漱口的习惯;山里的孩子第一次吃到了大白兔奶糖;各种文学名著也随着知青的身影出现在林区的各个角落……一些林区的老人回忆起当年的知青,都会这么说:“那时候,大森林里到处都是南方青年叽里呱啦的声音,采伐能手、集材能手、优秀教师、先进售货员、连长、指导员,那时很多重要岗位都有知青的身影。知青的出现,使大兴安岭的精神文化水平整体上升了好几个档次。”“因为他们当中很多人都在各自领域里起到中流砥柱的作用,以至于知青返城的前两年,大兴安岭部分领域几乎处于瘫痪状态……”

返城后大兴安岭“霸占”着知青的心

历史的车轮永远都是前进的。对所有在大兴安岭奉献过的知青而言,知青生涯也必然会成为过去,被写进历史。当他们争先恐后地返回到自己的家乡,以为所有的艰辛与磨练终将过去时,迎接他们的却是另一种考验——对大兴安岭无穷无尽的回忆和思念。他们当中很多人,毕生都在做着与大兴安岭有关的梦,梦里的自己或快乐、或悲伤,醒来后,枕边是湿的,心里是空的。因为心中有了这份牵挂,知青在那些原本属于他们的城市显得有些拘谨,待工作与生活相对稳定后,他们开始寻找与自己“同病相怜”的伙伴。于是,上海和浙江陆续出现了很多知青联谊会。网络刚刚兴起的那些年,他们又摸索着在网上建立各种论坛,发动一切可以发动的资源,通过各种渠道寻找自己在大兴安岭的队友、伙伴。后来生活条件越来越好,知青们就一个月一小聚会、大半年一大聚,总要找机会碰头会面,一起回忆那段激情燃烧的岁月。

因为知青聚会越来越多,就开始有人想着继续为第二故乡做点什么,有人便将这种想法迅速转化为行动,尽心竭力地为第二故乡的发展继续奉献。曾经在呼玛工作生活的上海知青张大东,如今已是研究和治疗心血管疾病的专家,近年来,他不但在医学领域给大兴安岭的医护人员带来了极大的帮助,对普通的林区百姓,他也是有求必应,在呼玛,一些患有严重心血管疾病的人,只要去上海治疗,都会想到张大东,只要有人找到他,他都会尽力帮助;滕亚林,上海大学美术教授,当年的大兴安岭知青,如今,在大兴安岭的街头、广场、博物馆,总能看见滕亚林的雕塑作品,尤其是加格达奇的知青广场,一个个主题雕塑时刻提醒这人们要牢记那段艰辛而伟大的历史,牢记那些流血、流汗默默奉献过的知青们;树吉发,一位成功的商人,他的另一个身份是老知青,近年来,他一直致力于发展建设第二故乡的旅游,在不断投资建设第二故乡之余,他经常问自己,大兴安岭如何才能搞好旅游业、如何才能留住游客、如何才能让更多的大兴安岭人从旅游业中受益……

知青虽然回去了,可是他们的心依然留在了大兴安岭。近两年,知青们陆续到了退休年龄,随之而来的,是越来越多的知青为了了却自己多年的心愿,以各种方式重返第二故乡。今年夏天,数以千计的知青陆续回访,他们或是自驾、或是组团、或是独自乘车,不管哪种方式,再看一眼第二故乡,对他们而言,就是余生最大的幸福。杭州知青费力行,2013年退休以后就开始计划重返第二故乡。2014年,他带领着爱人和其他几位知青一起第一次重返兴安岭。短短几天的故地重游后,他连续在浙江知青网巍巍兴安岭论坛上发表了一年的游后感。今年8月,有了第一次重返的经验,他又带着爱人第二次“回家”,又一次站在第二故乡的土地上,他仍旧激动万分,他说:“只要我的身体还允许,我每年都要回来看看。”

天气晴朗的春日,知青们正准备上工。(资料片)

塔河县工程处三连的知青合影。(资料片)