寒地冻土吐芬芳

——记地区农林科学院科技人才队伍

先后承担实施国家、省部级科研项目21项,地级项目53项,合作项目19项;获国家专利5项,捧回2个省科技进步奖和1个省丰收计划一等奖;2010年成为中国作物协会马铃薯业委员会团体会员、国家林业局“全国林业知识产权试点单位”,2012年成为国家经济林协会团体会员,2013年在全省独家获得林业碳汇计量与监测的资质……

是什么样的群体,创造了这样的辉煌?近日,记者来到地区农林科学院,走近了平日埋头苦干在科研一线的一群人,感受到了他们扎根大兴安岭这片寒地冻土上默默释放的馨香。

走一路,看一路,感动一路。

地区农林科学院现有职工146人,他们中有正高级技术职务的12人、副高级技术职务的33人;有全日制研究生31人、全国劳动模范1人、全国先进工作者1人;享受国务院、省政府特殊津贴5人;省级中青年专家2人;地级学科专业带头人21人。他们身上的每一个荣誉都是实打实干出来的,捧出的每一项成果都和大兴安岭的产业发展息息相关。他们研究探索以马铃薯脱毒繁育技术为重点的农作物,以本地野生蓝莓选育、驯化和抚育经营为重点的野生浆果,以本地有机黑木耳养殖为重点的食用菌……,这些项目的开发、引进及成果推广,每一项都需要至少七八年,许多人一次次跨过失败,一次次重头再来。

地区农林科学院是科技人才荟萃的地方,能人多,职位少,如何使优秀者脱颖而出,形成良性运行机制?地区农林科学院的领导班子打破了干部任职“终身制”,三年一轮竞聘上岗,经历了三轮大换血后,35岁以下的年轻干部挑起了科研事业的大梁。在中层干部竞聘上岗成功经验基础上,院里又相继开展了中级以上职称竞聘上岗,先后有21人竞聘上中级以上专业技术岗位。

地区农林科学院为科技人才提供施展才华的平台,记者在采访时见到了食用菌研究室主任庞启亮,小伙子带领着8人的科研团队,不久前不负地区领导的嘱托,收获了羊肚菌试种成功的喜悦。当初庞启亮以硕博联读的高科技人才身份,带着科研项目来到大兴安岭时,坦率地问这里能否让他直接从事科研,答案如果是否,他就会毫不犹豫地掉头离开,几年过去了,他现在不仅安心从事研究,还成为食用菌研究室主任,让自己的食用菌事业有了一片蔚蓝的天空。

地区农林科学院不止庞启亮,还有许多人在科研领域默默耕耘,为大兴安岭的产业发展担当科研领军人物。梁延海、刘承学、马俊莹、赵新颖、房武祥……这些人的名字,已经被众多地区农林科学院合作单位的人们所熟悉,他们刻苦钻研的精神,敬业认真的态度,无数次感动了身边人,让这片寒地冻土春暖花开!

青山绿水诠释科学发展

——创新林业生态科研体系

创新林业生态科研体系,攻克生态领域关键技术。

当全国100多座城市深陷十面“霾”伏的时候,地处祖国北疆的大兴安岭,仍然是一片纯净的天空。

这离不开科研人员对林业碳汇计量与监测所付出的艰辛努力。2013年,农林科学院获得国家林业局应对气候变化和节能减排工作领导小组办公室核发的《林业碳汇计量与监测证书》,具备开展林业碳汇计量与监测相关活动的条件和能力,是东北三省唯一一家获此资质单位,被国家林业局确定为大兴安岭林业集团公司林业应对气候变化工作主要技术支撑单位。

农林科学院现已建成我国寒温带生态环境长期定位监测和研究森林、湿地、冻土复合生态系统的科研共享平台——黑龙江嫩江源森林生态系统国家定位观测研究站,重点开展森林生态、湿地生态、生物多样性碳汇计量与检测等专项生态监测与评估研究。

今天,生态建设技术瓶颈得以攻克,是许多科研人员用心血凝成的结晶。

近几年,科研人员承担开展了国家公益性行业专项“寒温带湿地景观格局与湿地保护恢复模式研究”等多项针对生态保护与恢复的专项研究,科研成果荣获梁希林业科学技术一等奖1项、地区科技进步特等奖1项、一等奖2项,获授权国家发明专利3项、实用新型专利2项,2016年被国家林业局授予“全国生态建设突出贡献奖先进集体”荣誉称号。

2014年,全面完成了嫩江源森林生态系统国家定位观测研究站改扩建工程。依据国家林业行业标准进行水土气生、冻土指标要素监测和数据采集,并为北京林业大学、中科院兰州寒旱所、中科院东北地理所等科研院所、大专院校搭建了服务平台。

2015年,为十八站林业局碳汇造林项目提供技术服务,该项目造林规模为5.02万亩,项目计入期20年,预计可产生68.05万吨二氧化碳当量的减排量,年均减排量为3.4万吨二氧化碳当量。目前,该项目已通过第三方审定机构中国林业科学研究院林业科技信息研究所(RIFPI)的审定,在“中国自愿减排交易信息平台网”公示。

森林碳汇计量与监测体系建设的成果,对我区森林与湿地生态系统碳汇功能做出了综合评价,为我区今后进行贸易谈判、争取生态补偿政策和开发林业碳汇项目提供了依据。

科研,在湿地保护和森林防火领域发挥着巨大效能。承担的国家林业公益性行业科研专项经费项目——《寒温带湿地景观格局与湿地保护恢复模式研究》,是全国林业行业地级科研院所首个获批该级别项目,申报国家发明专利5项,获授权实用新型专利2项。同时,参与完成了国家科技支撑项目——《县级森林火灾扑救应急指挥系统研发与应用》。

如今,农林科学院承担国家林业局《林业应对气候变化碳汇计量和监测体系建设》项目,为我国建立统一的森林碳汇计量与监测体系建设提供了支持。

科研成果惠及民生

——创新科研成果转化体系

走在农林科学院的试验基地,各项种植、养殖产业孕育着勃勃生机。一股科学种植、科学管理、科学经营的浓郁氛围扑面而来。

近年来,农林科学院面对林区转型发展的新常态,坚定不移地创新林业科研成果转化体系,加速科技成果转化步伐,推动林区民生改善。

科研成果的转化,让林区人倍感鼓舞。

适逢夏季,蓝莓、食用菌、北药、森林野菜等方面专家,总是第一时间来到最需要他们的地方,深入县区局,采取入户指导和集中授课培训,技术服务范围已覆盖全区。受地区全民创业办、妇联、残联等多家单位邀请相继办班培训达1万人次。

与县区局的技术合作越来越紧密。在塔河县设立了农林科学院塔河分院,并以此为基础,探索在全区建立科技服务体系,扩大科技服务辐射范围;

与阿木尔、新林、图强、韩家园林业局及大杨树农工商公司联合建立了技术服务站;

与图强、新林、呼中合作开展松杉灵芝种植研究,作为科技支撑单位;

与呼中林业局合作开展《偃松林木种质资源库》建设,与塔河县合作开展《寒地甜瓜、西瓜温室栽培技术研究》,帮助皖西制药集团在古利库林场建立的2万亩中药材生产基地进行规划和技术指导。为超越公司3个蓝莓繁育、种植基地进行技术服务。

一项项科研成果转化为生产力,科研项目从束之高阁到走向田间地头,给企业、职工、农户带来了丰厚的回报。

在这里标准化示范基地也日渐形成。与超越公司和十八站林业局合作建立蓝靛果忍冬组培、育苗、规模示范种植园。与古莲河煤矿合作,在采矿地带植被恢复区中,采用当地樟子松高位异砧嫁接西伯利亚红松、栽植西伯利亚红松实生和嫁接容器苗的方式进行试验。与阿木尔林业局联合建立1800亩野生蓝莓经营示范基地,与新林林业局联合建立120亩黑木耳标准化栽培示范基地,与富民山野菜合作社联合建设大兴安岭森林野菜驯化试验及采种示范基地。

科技,产业发展的强劲动力

——地区农林科学院创新科研体系纪实

国家马铃薯产业技术体系大兴安岭综合试验站、嫩江源森林生态国家站、国家引进国外智力成果示范推广基地、省科技厅马铃薯种薯工程技术研究中心……

这里始终是农林科技创新的瞭望者和先行者,顶尖成果捷报频传。十二五期间,承担实施国家级、省部级、地级项目及合作项目54项。科研项目,引领支撑、辐射带动着大兴安岭现代农林业和全省现代农业的发展。

这里就是在农林业科研领域久负盛名的大兴安岭地区农林科学院。

近些年,针对产业发展中的瓶颈问题,农林科学院在马铃薯、蓝莓、食用菌、北药、森林培育等领域,实施了一批产业关键共性技术攻关项目,为产业发展提供了技术支持。

农林科学院是黑龙江省唯一一家被农业部确定进入国家马铃薯产业技术体系综合试验站的单位,马铃薯新品种“兴佳2号”成功通过黑龙江省农作物品种审定委员会审定。

放眼全国,“兴佳2号”现已根植湖南、广东、福建和广西等省份,累计推广面积20万亩,并在部分省区通过审定。建立了马铃薯原原种(G1)、原种(G2)、一级种(G3)三级繁育体系。

目前全区脱毒种薯种植面积已达10万亩,应用该技术体系平均增产30%以上,共增产4500万公斤以上,增收9000万元。

率先建立了全自动气象信息采集站和马铃薯晚疫病测报站各1个,通过农业主管部门在本区域进行发布。

近几年,科技让农户实现了增产、增收。为本地区农户免费提供早、晚疫病综合治理技术,较当地常规生产增产22%以上,综合防效79%以上。

在我省呼玛、讷河、富锦、克山和嫩江确立5个示范县,对该院的“一季作马铃薯抗旱增产增效综合技术”进行了累计1500亩的示范,累计辐射23个县市40万亩,平均亩增产260公斤,平均亩增效312元,累计增收1.0296亿元。

承担和完成了国家省、地项目多项,获多项奖项。《大兴安岭地区马铃薯种质资源库的构建及遗传多样性研究》项目的实施,填补了本地区利用分子标记应用农业研究的空白。

为改变以往的种植模式,提升作物品质,科技人员开展了《岭南农业示范区耕地合理耕作制度的研究》项目,通过对玉米、大豆、小麦、马铃薯四种作物进行四区轮作制度的研究,解决了作物品种选择不当、施肥水平低、栽培结构不合理等问题,从而提高土地利用率,增加农民的经济收益。

在开展超早熟大豆新品种选育研究、寒地早熟玉米品种的引进和选育等方面,该院培育的兴安08——094大豆品种取得省种子管理局品种审定书,正式命名加农1号、兴安08——031大豆品系,通过农业部谷物及制品质量监督检验测试中心的非转基因检测,并参加2015年省区市试验。

尤其地区项目《3ZF——2中耕施肥机》的研发与应用,实现了一机多用,降低成本,提高生产效率和作物产量。

以往重科研、轻转化的倾向,让很多科研成果束之高阁。随着科研体制机制再造,发展的活力被极大释放,一大批成果转化为产业活动,产生了实实在在的经济社会效益。

国家科技支撑项目子课题《特色浆果资源恢复及高效培育技术研究与示范》、国家林业局“948”项目——《蓝莓种质资源及经营技术引进》等项目的实施,掌握了野生蓝莓经营技术,单位面积产量平均增幅在2倍以上。

“北陆”和“北村”,是精心筛选出适合保护地栽培的2个品种,配套的人工栽培技术成熟。在“十二五”期间,推广蓝莓人工栽培品种2000亩,建立《野生笃斯越桔集约经营技术》示范基地15000亩,为我区野生蓝莓恢复、产业发展提供了种苗保障和技术支撑。

此外还开展《蓝靛果忍冬资源圃构建及丰产栽培技术研究》,在古莲河煤矿建成了蓝靛果忍冬矿体植被恢复示范区。与塔河超越公司以及十八站林业局合作,共同建立蓝靛果忍冬组培、育苗、规模示范种植园,并尝试进行树莓和观赏海棠等果树的引进及栽培。

特色产业满园春。今年,科研人员展开“羊肚菌人工种植可行性研究”,向这一珍惜菌类科研领域发起挑战。功夫不负有心人,今年6月羊肚菌成功出菇,每平方米产量为一斤左右,填补了黑龙江以北高寒地区高端菌类科研空白。这标志着我区食用菌产业由粗放型、低附加值转向科研创新引领、高附加值发展的新路子,并为我区发展林下经济提供了一个全新的优势品种。

近几年,在我区食用菌新品种选育技术取得重大突破。《珍稀食药用真菌原生态栽培关键技术研究》、国家林业局项目《有机黑木耳标准化栽培技术研究与示范》、国家林业推广项目《寒地黑木耳新品种“兴安1号”推广》的实施,选育的黑木耳新品种“兴安一号”、“兴安二号”,通过省农作物品种审定委员会的品种登记,并获得食用菌菌种生产许可证,成为我区首次拥有自主知识产权的食用菌品种。

成功申请“一种松杉灵芝新菌株的应用”专利1项,开发并掌握了松杉灵芝养殖方法。“十二五”期间应用标准化栽培技术推广黑木耳新品种4621万袋,增加收入5887万元,有力地推动了食用菌产业的有序发展。

北药生态培育技术和种植模式实现新突破。通过国家林业公益性行业科研专项《寒温带道地药材仿生态培育技术研究与示范》、林业科技成果国家级推广项目《兴安北药区试品种栽培技术推广》等项目的实施,探索一条将人工种植与北药的野生自然环境种植的新模式,其中的黄芪和防风种植技术已在塔河县实丰北药农民种植专业合作社推广应用,种植面积达300亩,每年每公顷净收益1.8万元。收集50多种食药两用森林野菜进行驯化试验,建立森林野菜的人工采种基地,筛选出小黄花菜、苍术、蹄叶橐吾等适宜我区生长且有经济价值的森林野菜10余种。

在岭南宝君农场、松岭古源林场、跃进永泉农场共建设老山芹人工栽培及采种示范基地共63亩,在大兴安岭富民山野菜种植合作社推广应用。

“过去我们始终走在人家后面,现在是提前布局,抢占市场,科研必须先行。”科技人员一致认为。

西伯利亚红松嫁接及科研造林是一项重头戏。承担国家林业局推广项目《西伯利亚红松引种造林技术推广》,在新林、塔河和林业实验基地生根,推广引种造林达200余公顷。

开展地区科技攻关项目《西伯利亚红松嫁接采种林营建技术研究》,利用偃松、樟子松做砧木高枝嫁接西伯利亚红松,可缩短结塔周期,提高经济收益。

通过引进杂交榛、平榛优良品系,筛选出适合我区种植的品种以及人工栽培技术,同时对天然平榛通过去杂、平茬等人工措施进行复壮,每亩产量达到天然状态的3倍以上,使之成为职工新的致富途径。

建立东北民猪养殖基地。采用以科研技术参股,吸收民间资本扶持科研项目的新型合作机制,利用东北民猪的品种优势和大兴安岭地区无污染的生态环境,以突破和解决东北民猪养殖的关键技术为目标,建设东北民猪引种示范和养殖基地。现生猪存栏量为1000多头,每年可提供1000多头仔猪。该基地有利于推进东北民猪养殖向有机食品迈进,拉动我区玉米、大豆向绿色有机饲料调整,进而形成种植业、养殖业同步发展的产业链条,从而将我区的生态优势转化为经济发展优势。

①进行试管苗假植。

②温室气体排放测量。

③大豆田间测量。

④山野菜培育。

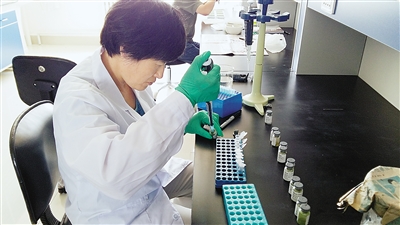

⑤进行病毒检测。

⑥羊肚菌栽培观察。

⑦东北民猪养殖观察。

(本版稿件均由本报记者鞠春艳唐国忠撰文图片由地区农林科学院提供)